Ein und dasselbe Bild kann in Sammlungen in verschiedensten Formen vorkommen. Vom zu Grunde liegenden Negativ bei analogen Fotografien, bis hin zu digitalen Daten bei Digitaldrucken, über Farbreferenzen, die eigentlichen Originale, spätere Abzüge und Ausstellungskopien oder Reproduktionen. Wer blickt hier auf lange Sicht gesehen eigentlich noch durch?

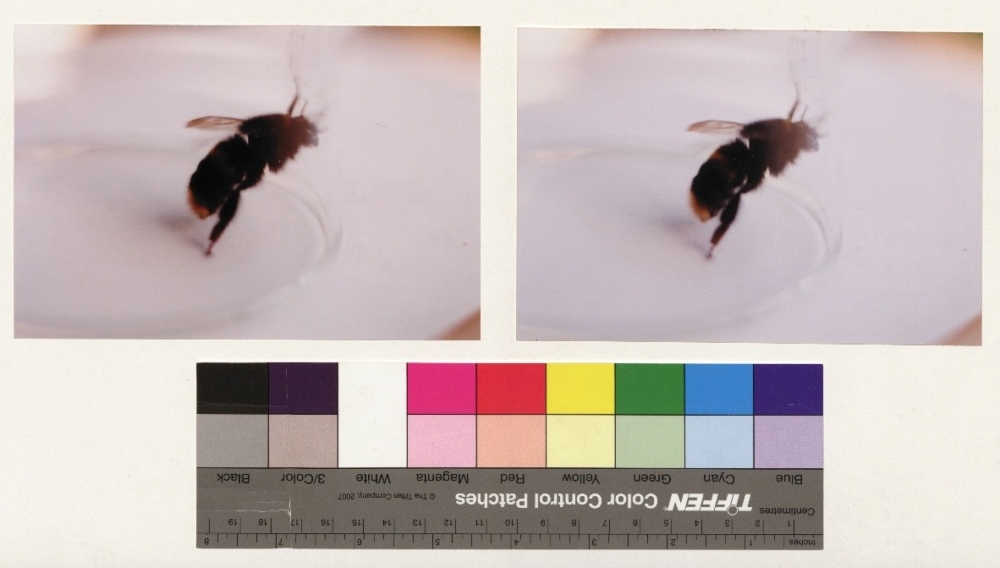

Lange Sicht meint hier einen vergleichsweise weiten Zeithorizont, sagen wir, mehr als 70 Jahre. Wie gehen wir damit als Fotosammlung um und welchen Einfluss hat dies auf den Erhalt fotografischer Materialität? – Doch beginnen wir am Anfang, nämlich mit dem Eingang der Fotografie in die Sammlung. Bei diesem initialen Vorgang ist zentral die Frage zu berücksichtigen, was macht das Werk aus? Gerade bei zeitgenössischen Kunstwerken ist es wichtig, diese zu stellen. Als Beispiel seien hier Fotografien von Wolfgang Tillmans genannt. Neben den eigentlichen Drucken gehen in Sammlungen zum Beispiel Farbreferenzen zu den Fotografien ein. Diese sind im Format deutlich kleiner als die zum Teil großformatigen Drucke und dienen einzig dem Zweck, langfristig im Dunkeln und kühl lagernd einen Nachweis der vom Künstler intendierten Farbigkeit zu erhalten. Im Gegensatz zu dem in Ausstellungen gezeigten Druck, welcher unter andauernder Lichteinwirkung nach einiger Zeit die Farbigkeit verändern wird, unterliegt die Farbreferenz deutlich verlangsamten Alterungsprozessen. Darüber hinaus liegen in Sammlungen zusätzlich digitale Daten zum Werk vor, auch wenn diese aktuell nicht verwendet werden. Bei einer benötigten Ausstellungskopie wird immer zuerst mit dem Studio des Künstlers Kontakt aufgenommen, da dieser schon rein rechtlich gesehen einer Fertigung der Ausstellungskopie zustimmen muss und diese bestenfalls selbst autorisiert.

Doch was von all diesen Werkbestandteilen ist nun eigentlich das fotografische „Original“, welches es zu erhalten gilt? Hat in diesem Fall der Erhalt der digitalen Daten und der Farbreferenz nicht oberste Priorität? Doch erhält man prioritär diese beiden Werkbestandteile, gibt dies keinen Nachweis über das vom Künstler gewünschte Format des ausgestellten Druckes und dessen Material, welches von immenser Bedeutung ist. Wäre dies nicht eher als „Original“ zu sehen? Auch kann sich das fotografische Verfahren der Farbreferenz durchaus vom Druckverfahren des auszustellenden Druckes unterscheiden, genauso wie damit einhergehend die verwendeten Trägermaterialien und auch der Oberflächenglanz. Machen demzufolge nicht alle genannten Komponenten das Kunstwerk selbst bzw. das Original aus?

Entscheidend ist, dass derartige Werkbestandteile innerhalb einer Sammlung klar definiert und benannt sind. Bestenfalls wird dazu bei Eingang in Sammlungen die/der Künstler*in dazu befragt und das so erlangte Wissen präzise dokumentiert. Dementsprechend sollte auch eine Verzeichnung im Inventarbuch bzw. der Datenbank der Sammlung erfolgen, welche stringent umgesetzt wird und sich auch an den Werkbestandteilen selbst wiederfindet. Nur so wird für nachfolgende Generationen nachzuvollziehen sein, welchem Werkbestandteil in der Sammlung gerade begegnet wird.

Kristina Blaschke-Walther

…ist Fotorestauratorin und Leitung Restaurierung am Sprengel Museum Hannover

BU: Farbabgleich mit Farbreferenz von Wolfgang Tillmans, „bee“, 1999, chromogener Farbabzug, 10 x 15 cm, Kunststiftung Bernhard Sprengel und Freunde im Sprengel Museum Hannover